Número 92

Después de la cabeza

Daniella Blejer

Investigadora Independiente

Investigadora Independiente

Llegué a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones, son tan monstruosos como dos caras.

Jorge Luis Borges, «La muerte y la brújula»

La orientación espacial de nuestros cuerpos, liderada por nuestras cabezas, determina la lógica con la que organizamos el mundo. La interpretación de nuestra anatomía se ha utilizado como prisma para establecer la escritura, la política, los rituales y la sexualidad, entre otras actividades humanas. Aunque existen diversas contrapartidas que proponen romper con esta sintaxis corporal antropocéntrica para proponer formas de organización y modos de ser más orgánicos —posibilidades que residen en nuestra propia estructura biológica, así como en otras formas de inteligencia—, las metáforas de la morfología humana siguen reflejando una primacía de la cabeza en la cultura occidental.

Figura 1

Portada de André Masson para el primer número de Acéphale, 1936.

Por eso, cuando pensamos en un cuerpo acéfalo, suponemos algo caótico y monstruoso, por ejemplo, el relato del apareamiento de la mantis religiosa en el que la hembra se come la cabeza de su compañero sin dañarle las zonas del sistema nervioso encargadas de la reproducción. En antropología, la significación de un cuerpo sin cabeza es más esperanzadora que la suerte de un macho que sigue copulando a pesar de su descabezamiento.

Las sociedades acéfalas son aquellas que no tienen líderes ni jerarquías políticas. Se organizan en pequeñas bandas o tribus para tomar decisiones. Son colectividades que funcionan por consenso, como la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores. No tienen jefes ni reyes.

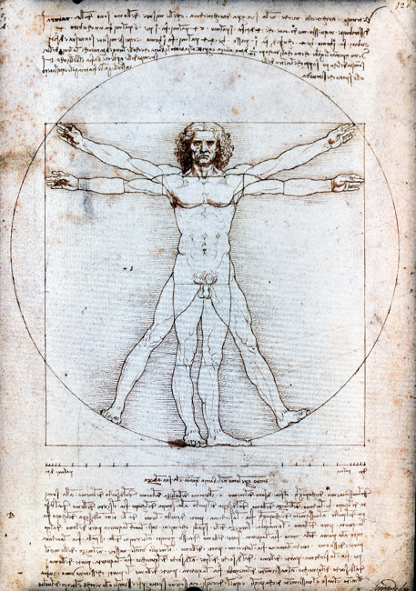

Es probable que el sentido de colectividad y de organización horizontal de estas sociedades haya inspirado en parte el nombre de la revista creada por Georges Bataille, Acéphale, cuyos cinco números se publicaron de 1936 a 1939. Creada para manifestarse contra las diversas formas de totalitarismo, Acéphale funcionaba como contrapunto al espíritu fascista de la época.1 Su ambición era provocar un cambio a través de la potencia combativa del ensayo, la poesía y el arte. Al igual que los surrealistas, la revista celebraba el individuo primordial y las fuerzas del instinto y la irracionalidad. Basta con ver la ilustración de André Masson (Figura 1) con la que se lanzó el primer número para hacerse una idea de ello: una figura humana cuyo cuerpo está en la misma posición que el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci (Figura 2), pero decapitado y con una calavera sobre sus partes sexuales.

En su mano derecha, el hombre sin cabeza sostiene un corazón en llamas; en la izquierda, una daga de sacrificio. Debajo del dibujo, que parodia el antropocentrismo y la ansiedad de la razón del Renacimiento, está el título: Acéphale. Unas líneas más abajo, el lema: «RELIGIÓN • SOCIOLOGÍA • FILOSOFÍA» y «LA CONJURA SAGRADA». Esta última frase inspiró el artículo fundacional de la revista en el que Bataille declara que «la vida humana está harta de servir de cabeza y razón al universo. En la medida en que se convierte en esa cabeza y en esa razón, en la medida en que se convierte necesaria para el universo, acepta una servidumbre».2

En torno a la revista, se reunió un grupo que formó una sociedad secreta, cuyas actividades no se conocen del todo. Se sabe que Bataille se refería a menudo a la obra de Marcel Mauss, un sociólogo que estudió las sociedades secretas en África. Los escritos de Mauss probablemente dieron forma al modelo de las reuniones: encuentros nocturnos en el bosque cerca de un roble atizado por un rayo. Algunos de estos rituales incluían la negativa a saludar a los antisemitas y la celebración de la decapitación de Luis XVI, un acontecimiento que presagiaba la multitud sin jefe en la mira de los miembros de la revista.

Figura 2

Leonardo da Vinci, Hombre de Vitruvio, ca. 1490.

La figura acéfala ilustrada por Masson es disruptiva en el contexto de la racionalidad y el ideal de belleza del Renacimiento y la modernidad, pero no en la iconografía de los mártires cristianos, donde los santos cefalóforos tienen en común que llevan su propia cabeza (Figura 3). Las historias que se cuentan sobre estos santos describen milagros como seguir hablando con la cabeza entre las manos, caminar o correr sin la cabeza o que la cabeza siga rezando una vez desprendida del cuerpo. Algunos cefalóforos tienen iglesias o abadías dedicadas a su culto. Uno de los más famosos es san Dionisio de París, que, tras ser decapitado, recorrió seis kilómetros por Monmarte con su cabeza bajo el brazo. La leyenda cuenta que, al final del trayecto, Dionisio entregó su cabeza a una mujer piadosa y se desplomó.

Figura 3

Un emperador desconocido (¿Carlomagno?), y San Dionisio entre dos ángeles, lado izquierdo del portal de la Virgen, fachada oeste de Notre Dame de París.

Si los acéfalos y los cefalóforos son cuerpos desafiantes que llevan la cabeza en los genitales o en los costados, hay cabezas prepotentes que se permiten el lujo de prescindir por completo de un cuerpo. En varias culturas, la cabeza funciona de forma autónoma, es capaz de convencer, de subjetivar; o al menos ésa es nuestra interpretación.

Figura 4

Cabeza olmeca situada en el Parque Hundido de Ciudad de México.

Las cabezas olmecas (1100-900 a. C.), hechas de basalto, de hasta tres metros de altura y un peso promedio de veinticinco toneladas, se construyeron para representar a los antiguos gobernantes y mostrar su grandeza y poderío (Figura 4). Similares a las olmecas, están las cabezas gigantes de la Isla de Pascua, esculpidas en roca volcánica por los rapanui entre 1250 y 1500 para encarnar a los antepasados e impartir poderes sobrenaturales a la descendencia; aunque recientemente se descubrió que los torsos (de entre cuatro y diez metros de altura) están enterrados bajo ellas, durante años las cabezas sin cuerpo no nos horrorizaron (Figura 5).

Las cabezas que sobreviven al cuerpo pueden ser grotescas, pero nunca se desvinculan del poder. Las tres hermanas gorgonas, monstruos del inframundo de la mitología griega con serpientes por cabello, convertían en piedra a cualquiera que las mirara a los ojos. La más conocida de las tres, Medusa, fue decapitada por Perseo para utilizar su cabeza como arma.

Figura 5

Cabezas de moai, Rano Raraku, Isla de Pascua.

Hacia el siglo XI apareció otro tipo de cabeza sin cuerpo vinculada a la dominación mediante el fraude y el engaño: las cabezas parlantes, artefactos mecánicos de hechicería y adivinación fabricados en bronce para responder a preguntas sobre el futuro. Las maquinaciones de papas oscuros, monjes franciscanos, protocientíficos, teólogos, nobles, sacerdotes jesuitas y consejeros de la corte se llevaron a cabo a través de las cabezas. Los ingenieros ilusionistas manipulaban y movían los hilos políticos mientras el público, impresionado por el tamaño y la vida propia de las testas, caía en el truco. Incluso Don Quijote se maravilló de la cabeza de bronce hecha por un poderoso hechicero. Rápidamente descifró el mecanismo realizado con un tubo que conectaba la habitación donde se encontraba la cabeza con la de la persona que hablaba: «iba la voz de arriba abajo y de abajo arriba, en palabras articuladas y claras y de esta manera no era posible conocer el embuste».3

La cabeza parlante es un fraude tecnológico, un autómata avant la lettre que aparece en diferentes formas según las épocas. En Hollywood, la proyección de una cabeza parlante es uno de los medios utilizados por el gran y poderoso Mago de Oz para engañar e infundir miedo a sus súbditos. En inglés, la cabeza parlante se conoce como brazen head porque está hecha de bronce. Aunque estas cabezas y las que aparecen en la televisión, las talking heads, son diferentes, existe un vínculo entre ellas. Conocemos muy bien el papel que desempeñan la circulación de noticias falsas y los comentaristas tendenciosos. En ese sentido, las talking heads se hermanan con las brazen heads: ambas son maestras del embuste y la decepción. Utilizan su tamaño para inspirar miedo y la tecnología para crear ilusiones y manipular a los espectadores.

Si las cabezas sin cuerpo están vinculadas a la perpetuación del poder y la herencia patriarcal, los cuerpos sin cabeza —desde los mártires decapitados hasta las sociedades acéfalas, pasando por el hombre degollado de Masson— están vinculados a formas de resistencia. Y si un cuerpo sin cabeza puede simbolizar a quien se niega a ser dominado, la muerte por decapitación tiene un componente simbólico ligado a la dominación y la superioridad.

La decapitación es una práctica que se ha utilizado en diversas épocas y culturas, con diferentes significados. En algunas culturas, la decapitación forma parte de rituales con valor religioso. El pasado suele hacerse presente en los vestigios de las edificaciones. Las ruinas, a través de sus materiales, su sentido de la espacialidad y su estética, permiten reconstruir la idiosincrasia, las jerarquías sociales y los símbolos de una cultura. Esto ocurre literalmente con el hallazgo del Tzompantli (Figura 6), un altar en el que los mexicas y otros pueblos mesoamericanos empalaban las cabezas aún ensangrentadas de los prisioneros de guerra sacrificados a la vista de todos. La estructura formada por una «hilera de cráneos» formaba parte del ritual asociado a los sacrificios humanos, cuya finalidad era adorar y alimentar a los dioses. Se creía que alimentándolos era posible calmar su ira y así evitar que acabaran con el mundo. En el caso de los mexicas, los tzompantlis eran también una forma de poderío militar y político para infundir respeto y temor a otros pueblos.

Figura 6

Tzompantli del Museo del Templo Mayor.

En Occidente, la palabra «decapitar» procede del latín decapitare (cortar la cabeza), mientras que las expresiones que se refiere a este castigo como «delito capital» o «pena capital» derivan de la raíz indoeuropea kaput (cabeza). En las antiguas Grecia y Roma, la decapitación se consideraba la muerte más honorable. Así, en toda Europa, el método siguió utilizándose para la realeza. Una muerte rápida y menos dolorosa a manos de un verdugo eficiente dispensaba a los nobles de las torturas y los abusos físicos o mentales. Por otro lado, los hombres y mujeres comunes eran ejecutados mediante prácticas brutales como la horca, el descuartizamiento y la hoguera.

Hubo que esperar a la Revolución francesa para que la decapitación fuera democratizada por el médico y diputado Joseph Ignace Guillotin, que hizo de la guillotina la máquina oficial para el exterminio de todos los criminales, independientemente de su origen o clase social. Quienes presenciaban el espectáculo, incluidos los niños, testificaron que las cabezas a veces permanecían conscientes después del corte. Algunos afirmaron haber visto moverse ligeramente los ojos de los degollados. Uno de los casos más famosos es el de Charlotte Corday, seguidora de los girondinos que fue guillotinada en 1793 por el asesinato del jacobino Jean-Paul Marat. Se cuenta que, al caer su cabeza en el cesto, el ayudante del verdugo, un carpintero y devoto maratista, la agarró por el cabello y la abofeteó. Los espectadores juraron haber visto que el rostro de Corday expresaba ira y que sus mejillas se enrojecieron.

¿Puede sobrevivir la cabeza y su contenido tras ser extraídos del cuerpo? La cantidad de oxígeno disponible en la sangre tras el golpe mortal es lo que permite que los músculos que abren y cierran los ojos o la boca se muevan. Además del movimiento, ¿tendrá conciencia? Me pregunto en qué estaría pensando aquella cabeza lectora de Montesquieu y Rousseau —abierta a nuevas ideas, pero conservando la fe— cuando vio su cuerpo degollado.

En otras latitudes, como en Japón, la muerte por decapitación simbolizaba también un acto de honor. En el ritual de suicidio por desentrañamiento o seppuku, que formaba parte del código ético de los samuráis, los kaishakunin, los maestros de la espada, tenían el deber de decapitar al suicida para que dejara de agonizar. Con el tiempo, el ritual y el código de honor de los samuráis perdieron su significado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito utilizó el pasado glorioso para convencer a sus tropas de que se inmolaran en su nombre; así es como los llamados nuevos samuráis se convirtieron en aviadores kamikaze. Ryūnosuke Akutagawa relató muy bien en sus cuentos la caída de la era de los samuráis a manos de los ronin cuando el Gran Imperio de Japón entró en la contienda colonialista. La decadencia moral se puso de manifiesto durante la invasión japonesa de Nankín, China, cuando dos de los nuevos samuráis se enzarzaron en la «carrera de las cien cabezas cortadas», una apuesta para ver quién podía arrancar antes cien cabezas enemigas.

En la modernidad, la decapitación ha vuelto como un método alejado del honor, la nobleza o la igualdad y más cercano a la venganza, la ofensa y la desubjetivación del otro. Así es como los talibanes, y más tarde los terroristas del ISIS, ejecutan a periodistas frente a dispositivos de transmisión en vivo. Los narcos decapitan a sus rivales, traidores y persecutores en venganza. Algunos feminicidas deciden no sólo acabar con la vida de sus víctimas, sino también con su identidad a través de esta práctica, mientras nuestros ojos contemplan horrorizados las imágenes de la reinvención de la barbarie.

Quizás porque contiene los rasgos faciales que nos individualizan y articulan nuestro sentido del olfato, el oído, el gusto y la vista, una cabeza sola no nos resulta tan monstruosa como un cuerpo decapitado. Tal vez por eso colocamos nuestra identidad en la cabeza. Giorgio Agamben explica en su ensayo «Desnudez» el origen de esta asimetría.4 La pérdida de la gracia de Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal conduce a la vergüenza del cuerpo. Una declaración en diálogo con Gershom Scholem, divulgador del misticismo judío en los círculos seculares, que comenta:

Únicamente con la corporeidad terrena, que es una consecuencia del primer pecado, surgió una magia demonizada a partir de entonces. Ésta se encuentra vinculada a la existencia del cuerpo. Mientras Adán poseyó aquel cuerpo luminoso, aquellas kutnot or, al pie de la letra «ropajes de luz», que le atribuyó el midrash esotérico de mediados del siglo II en lugar de las kutnot ‘or, «los ropajes de piel», del Génesis 3-27, este ser espiritual propio de él excluyó toda relación mágica, la cual se halla vinculada a los ámbitos del Árbol de la Ciencia y de la Muerte, a la degradación terrestre.5

En lugar del fantástico «traje de luz», habrá que cubrir el cuerpo y su desnudez. Agamben amplía el alcance de esta caída de la gracia:

El rostro es por excelencia el lugar de la expresión. Esto parece confirmarse por el hecho de que mientras las otras especies animales presentan con frecuencia precisamente en el cuerpo los signos expresivos más vivaces (las pintas del pelaje del leopardo, los flamantes colores de las partes sexuales del mandril, pero también las alas de la mariposa y el plumaje del pavo real), el cuerpo humano está singularmente privado de rasgos expresivos.6

Más allá de la interpretación judeocristiana del cuerpo, desde el punto de vista anatómico, somos un conjunto de órganos y sistemas que dan función a un cuerpo controlado y regido por una cabeza. Insisto en la hegemonía de la cabeza porque podemos funcionar sin un brazo o una pierna, podemos vivir con un solo brazo o un solo riñón, pero nunca sobreviviremos sin nuestra cabeza. Podemos tener un trasplante de corazón, de pulmón, de córneas e incluso de cara; pero no de un cerebro, al menos todavía. Ésta es nuestra naturaleza: tener una cabeza como principio creador que organiza el resto de nuestro cuerpo.

Lingüísticamente, se dice que podemos desviarnos de la senda del bien, desorientarnos o perder la brújula, porque a la larga encontraremos el camino de vuelta, siempre que «no perdamos la cabeza». La expresión «perder la cabeza» se utiliza para describir a alguien que ha perdido la razón, su juicio, que se ha vuelto loco. «Poner de cabeza» algo significa invertir el orden, provocar el caos. Quienes «sientan cabeza», en cambio, han madurado, se han convertido en personas estables y «de bien» a los ojos de la sociedad. La «cabecera» de la mesa se designa para el jefe de familia, que suele pagar la cuenta porque lleva el sustento a la casa. En una competencia, se dice que una persona está a la cabeza para indicar que va ganando.

La primacía que hemos dado a esta parte de nuestro cuerpo es visible en el lenguaje y está ligada, entre otras cosas, a nuestra capacidad de estar de pie. A partir de esta postura, que nos diferencia de otros animales, hemos interpretado nuestra sintaxis corporal. En casi todas las religiones monoteístas, la cabeza se cubre para simbolizar la necesidad de tener presente a Dios. Napoleón dijo con razón que la inteligencia se mide desde la cabeza hasta el cielo. Con esta frase entendemos que el valor que atribuimos a la cabeza no sólo se debe a su proximidad al plano divino, sino también a que es el contenedor de nuestro cerebro, el órgano de la inteligencia.

Figura 7

Giuseppe Arcimboldo, Retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno, ca. 1590.

Cuando nos preguntamos qué nos define como especie, concluimos que es el cerebro, el órgano que interpretamos como el receptáculo de la conciencia, donde reside nuestra capacidad de aprender, pensar y sentir. La conciencia es lo que nos diferencia de otras especies, y también entre individuos. Somos cerebro, o aspiramos a serlo, aunque tengamos corazón (el órgano metafórico del amor y los afectos); o entrañas (a las que hemos atribuido instintos irracionales como la ira y el odio); o genitales (los centros nerviosos del placer y el origen de la vida, al menos de nuestra vida). Entonces, ¿por qué hemos dado tanto valor a nuestra cabeza y de qué nos ha servido pensar tanto?

La centralidad de la cabeza y todo lo que representa nos separa de los demás animales, los no-racionales, que, según el Génesis, fueron creados por Dios para estar al servicio y bajo el dominio del hombre. La tesis darwiniana del origen común de las especies también nos sitúa, en el proceso de selección natural, en la cima de la evolución. Esta primacía no nos ayuda a comprender plenamente la correlación que tenemos con otras especies. El antropocentrismo en el que nos hemos posicionado juega en nuestra contra: suponer que podemos prescindir de la biodiversidad y que los recursos naturales son infinitos nos lleva a nuestra propia extinción. En el Antropoceno, la época geológica definida por la huella humana en el planeta, la cuestión fundamental es si podemos cambiar.

La interpretación de la imagen humana, o de lo que nos hace humanos, no es estática. Durante el Renacimiento, la escala ideal de todas las cosas era el ser humano. El Hombre de Vitruvio de Da Vinci, con sus proporciones y geometría ideales, encarna el deseo y la ansiedad por controlar el mundo ante el heliocentrismo emergente y el descubrimiento del espacio infinito. Por el contrario, las cabezas compuestas de Giuseppe Arcimboldo (Figura 7), ya sean de especies marinas o vegetales, en un periodo de transición desde la ruptura con la concepción medieval del universo hasta la dinámica era moderna de las ciencias naturales, pueden entenderse como una declaración sobre el hombre y su relación integral con la naturaleza en la que la separación se desvanece para formar parte de sus elementos.

Esta visión más bien panteísta difiere de la ambición del Land Art contemporáneo de vincular la obra de arte con el paisaje. La idea de intervenir en la naturaleza con sus propios elementos está constantemente enmarcada por la huella o marca que deja el hombre en el planeta. El geoglifo Ni pena ni miedo (1993) de Raúl Zurita, inscrito con una excavadora en el desierto de Atacama, de tres kilómetros de longitud, casi tres décadas después de su elaboración, sigue siendo visible en Google Earth (Figura 8). Sin ser consciente de ello, el poeta reproduce la lógica de los procesos que conforman el Antropoceno.

Figura 8

Geoglifo de Raúl Zurita, Ni pena ni miedo, 1993, inscrito con una excavadora en el desierto de Atacama. Foto de Guy Envorne.

Al igual que dejamos nuestra huella en los procesos productivos y artísticos, también lo hacemos en el lenguaje y otras formas de comunicación. Al igual que hemos inventado a Dios a nuestra propia imagen, los textos de la cultura judeocristiana son un espejo y un reflejo de nosotros mismos. Así, el ensayo literario, un escrito libre que, en teoría, no está sujeto a reglas rígidas, se organiza según una estructura conocida de tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. Por muy caótica que sea nuestra mente, al interpretar nuestras ideas a través del lenguaje, construimos un orden que imita la sintaxis y la forma del cuerpo humano. En este esquema mimético, la introducción equivale a una cabeza con un título rimbombante como sombrero. El desarrollo —también llamado «desarrollo del cuerpo»— equivale a un torso que puede ser ágil y elegante, fuerte y poderoso o lento y consistente. Las conclusiones son piernas largas, medianas o cortas con los pies apoyados en zapatos sólidos llamados «referencias».

Hace décadas, Gilles Deleuze y Félix Guattari tomaron prestado el término rizoma —las raicillas contenidas en los bulbos de apio sin centro, interconectadas por un sistema múltiple y horizontal— de la biología para mostrar formas de organización social sin sistemas de jerarquización.7 Entre otros ejemplos, contrastan el libro-árbol con el libro-rizoma. Mientras que el libro-árbol tiene un tronco central e indispensable del que surgen diversas ramas y subramas, el libro-rizoma puede ser podado de sus diversas partes sin que ello afecte al contenido, porque siempre están interrelacionadas. Mucho antes de que los filósofos franceses nos invitaran a aprender las lecciones de lo múltiple, Charles Baudelaire describió una desestructuración similar a su editor, Arsène Houssaye, en sus poemas en prosa titulados El Spleen de París:

Mi querido amigo, le envío una obrita que no tiene ni pies ni cabeza porque aquí todo es pies y cabeza a la vez, alternativa y recíprocamente […]. Sustraiga una vértebra y los dos trozos de esta tortuosa fantasía se unirán sin esfuerzo. Córtelo en muchos fragmentos y verá que cada cual puede existir separado. Con la esperanza de que algunos de estos pedazos sean lo bastante vívidos para gustarle y divertirlo, me atrevo a dedicarle la serpiente entera.8

Al leer a Baudelaire reflexionando sobre su poemario-serpiente o serpiente-poemario, me pregunto cuál será la forma de este texto que estoy escribiendo, cómo podré estructurarlo para que sea comprensible y desestructurarlo para que la forma sea también el contenido. ¿Qué metáfora revelará su forma?

Mi cabeza pesa como una aceituna y mi cuello como un palillo. Ella, pesada como una aceituna, quiere dictar el curso del ensayo. A veces quiero arrancármela, porque mi cuello es sólo un palillo y no puede soportar su peso. No habrá manera de saber la forma del texto hasta que haya terminado de escribirlo, le digo a mi cabeza, porque este lenguaje que hablamos, este alfabeto que trazamos, no tiene el don de la simultaneidad. «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra», dice una de las cláusulas del segundo mandamiento (Éxodo 20:4). La escritura surgió en primer lugar porque las religiones monoteístas consideraron que la palabra, y no la imagen, era el medio adecuado para acceder al mundo de lo espiritual y lo divino. ¿Cómo sería mi texto si mi escritura fuera pictográfica o ideográfica?

En el principio fue el verbo (ser), según el Evangelio de Juan, pero también la imagen, las texturas, los sonidos, los olores, los sabores. Un desorden en el que la luz no estaba separada de las tinieblas, el descanso del trabajo, los animales de los hombres, el bien del mal. Un día, la tormenta se jerarquizó y después del verbo vino la palabra y luego la sintaxis que ordenan este texto a imagen y semejanza de este cuerpo del que no puedo escapar. ¿Cómo sería mi texto si mi cuerpo no fuera mi cuerpo, y si no pensara sólo con la cabeza? La invitación a pensar desde lo múltiple requiere el descentramiento corporal del texto, es la búsqueda de formas no-humanas como reflejo.

El mismo problema surge con la forma en que concebimos lo político. Lo hacemos a partir de nuestra propia corporalidad, de nuestras propias limitaciones físicas. La metáfora «cuerpo político» aparece en diferentes momentos de la historia para explicar la organización de una sociedad. En la tradición grecolatina, se utilizaba para entender el funcionamiento de la polis y la organización colectiva. El jefe de Estado se distingue por ser «la cabeza» y el resto de los miembros, como en la fábula de Esopo, cumplen la función asignada para que el cuerpo funcione. Para Platón, al igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el Estado tiene gobernantes, soldados y productores.

En la Edad Media, se impuso el uso de la metáfora del cuerpo para designar una institución. El «Cuerpo Místico» (nombre dado a la Iglesia universal) corresponde al sentido de la unión espiritual cristiana. Su configuración oscila entre lo visible y lo invisible. Se compone de tres entelequias: 1) la Iglesia, cuerpo único e inquebrantable; 2) Cristo, cabeza invisible y divina; y 3) el papa, cabeza visible o terrenal. La denominación de la Iglesia católica como «Cuerpo Místico de Cristo» es de gran utilidad para su permanencia en el poder y la anulación de las demás Iglesias cristianas. Su descentralización implicaría un acto tan infame y herético como la amputación y desmembramiento del Cuerpo de Cristo.

El significado del tropo sigue deslizándose en el Renacimiento con Maquiavelo, que, influenciado por la medicina y la teoría de los cuatro humores, ya no proclama la unidad indivisible del cuerpo político, sino el conflicto o el equilibrio entre sus partes. Para fundar un cuerpo político permanente o duradero, subraya Maquiavelo en sus Discursos, es necesario institucionalizar la república; ésta permite la participación de diversos ciudadanos adaptándose a los cambios sociales provocados por el paso del tiempo.

Thomas Hobbes redefinió las relaciones entre las distintas partes del cuerpo político en el Leviatán. Afectado por las guerras entre realistas y parlamentarios, Hobbes rechazó el gobierno mixto y propuso el Estado absoluto como forma eficaz de organización social, política y económica para la viabilidad y la gobernabilidad. Para apoyar su tesis, compara la división del Estado con una enfermedad monstruosa: «he visto a un hombre que tenía a otro hombre creciendo de flanco con cabeza, brazos, pecho y estómago propios. Si hubiese tenido a otro hombre creciendo desde el otro flanco la comparación podría entonces haber sido exacta».9 Lo monstruoso en el Leviatán se refiere al poder dividido que conduce al caos y a la guerra, pero también al poder ilimitado del soberano que lo convertiría en un tirano. Para el establecimiento del orden y la paz, propone el contrato social, en el que la identidad colectiva se constituye a partir de un consenso sobre el significado público de las palabras y el pacto entre los individuos que ceden su soberanía —el derecho a gobernarse a sí mismos— al Leviatán (el Estado absoluto). A cambio, este último garantizará su protección, paz y defensa.

Aunque la metáfora ha evolucionado con la transformación de los paradigmas y las mentalidades, prevalece la sociedad como cuerpo disciplinado y regido por una cabeza. Parece que el ordenamiento autoritario de la sociedad es inevitable y permanente, como hubiera deseado Maquiavelo. Vinculada a la orientación espacial de nuestros cuerpos, liderada por nuestra cabeza, nuestra concepción de los movimientos sociales se reduce a una «izquierda» y una «derecha». El origen de este sentido espacial político, señala Susan Sontag en El sida y sus metáforas, se remonta a la Revolución francesa, al orden de los escaños en la Asamblea Nacional, donde los republicanos y progresistas se sentaban a la izquierda de la autoridad presidencial, mientras que los monárquicos y conservadores se sentaban a la derecha.10

Más de dos siglos después, estas categorías parecen insuficientes. La limitada imaginación política ha tenido un vuelco desde que el cuerpo individual fue planteado y visibilizado como territorio político. Desde el feminismo, la lucha del cuerpo como sujeto ha sido contra el pensamiento moderno que configura la noción del cuerpo como un producto de la dominación patriarcal que busca regular la masculinidad, la feminidad, el deseo, la sexualidad y la reproducción. Los grupos LGBTTTIQ han reivindicado el derecho a la diversidad a través de la teoría, el arte y la plaza pública. Lo que es inevitable e inmutable parece tambalearse por los cuerpos no-binarios, los cuerpos trans, los cuerpos queer, los cuerpos que desafían la heteronormatividad al no ajustarse a ninguno de los dos géneros. El poeta chileno Pedro Lemebel hizo visible de forma magistral la relación cuerpo-política en un encuentro de partidos de izquierda al leer su manifiesto «Hablo por mi diferencia» de 1986, en tacones y con la cara maquillada con una hoz y un martillo (Figura 9). He aquí un fragmento de este potente texto:

No soy Pasolini pidiendo explicaciones

No soy Ginsberg expulsado de Cuba

No soy un marica disfrazado de poeta

No necesito disfraz

Aquí está mi cara

Hablo por mi diferencia

Defiendo lo que soy

Y no soy tan raro

Me apesta la injusticia

Y sospecho de esta cueca democrática

Pero no me hable del proletariado

Porque ser pobre y maricón es peor

Hay que ser ácido para soportarlo

Es darle un rodeo a los machitos de la esquina

Es un padre que te odia

Porque al hijo se le dobla la patita

Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro

Envejecidas de limpieza

Acuñándote de enfermo

Por malas costumbres

Por mala suerte

Como la dictadura

Peor que la dictadura

Porque la dictadura pasa

Y viene la democracia

Y detrasito el socialismo

¿Y entonces?

¿Qué harán con nosotros compañero?

¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos

con destino a un sidario cubano?11

Las revoluciones y reivindicaciones feministas y LGBTTTIQ se hacen poniendo el cuerpo. Reapropiarnos de nuestros cuerpos combate la pretensión del Estado de ejercer poder sobre ellos. Algunos países aún no han sido capaces de construir un sistema político, dentro de la dicotomía izquierda-derecha, que garantice el derecho de los individuos a decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con su corporalidad.

Figura 9

Pedro Lemebel, 1986.

A estas alturas del ensayo, cuestiono con ustedes esa máquina del pensamiento binario encarnada por una cabeza que domina el resto del cuerpo, incluso en términos identitarios. ¿Sólo somos sujetos sobre la base de nuestra cabeza? ¿Podemos pensar sin ella? Esta pregunta me remite a la discusión que tuvo lugar en torno al cuadro El origen del mundo de Gustave Courbet (Figura 10) casi siglo y medio después de que provocara un gran escándalo.

Figura 10

Gustave Courbet, L’origine du monde, 1866.

Influenciado por el ambiente revolucionario de su época, Courbet utilizó el naturalismo erótico para sacar de quicio a los pintores academicistas. A través de formas carnales y vellosidades, consiguió horrorizar a sus colegas, que solían omitir los desnudos. El cuadro complació al diplomático turco-egipcio Khalil Bey, que lo comisionó para enriquecer su colección dedicada al cuerpo femenino.

La sobrevida del cuadro es aún más interesante. Tras pasar durante años por diferentes propietarios, entre ellos Jacques Lacan, el cuadro fue cedido al Museo de Orsay en 1995. En 2010, un coleccionista compró a un anticuario parisino un pequeño lienzo que mostraba a una joven con la cabeza inclinada hacia atrás. El coleccionista especuló que el retrato era una continuación de la obra de Courbet y que la identidad de la mujer cuyo pubis se utilizó como modelo era Joanna Hiffernan, amante del pintor. Los testimonios y los estudios técnicos confirmaron que el cuadro de la mujer desnuda «sin pies y sin cabeza» no fue sometida a ningún proceso técnico para eliminar el rostro que debía dar identidad a uno de los iconos más controvertidos de la historia del arte.

El Museo de Orsay calificó esta hipótesis de fantasiosa y declaró: «El origen del mundo no ha perdido la cabeza, es una composición terminada y en ningún caso es el fragmento de una obra mayor».12 La polémica en torno a la identidad del pubis se desató en las redes sociales. Entre otros usuarios, Guillermo Arreola planteó algo valioso a las preguntas aquí formuladas: «El origen del mundo me dice que la cara no es la dueña del pubis. El pubis es su propio dueño. Esta obstinación en querer encontrarle cara al pubis no es más que puritanismo, y alegato disfrazado de que la razón es el principio y origen del mundo».

Uno de los fenómenos desencadenados tras esta polémica fue el performance «El espejo del origen» en el Museo de Orsay a cargo de Deborah De Robertis, quien, sin autorización ni aviso previo, se sentó en el suelo y abrió sus labios vaginales para mostrar lo que no aparece en el cuadro. En medio de los aplausos del público, los guardias intentaron cubrirla. Fue censurada y expulsada del museo por exhibicionismo. Según De Robertis:

Si ignoras el contexto, podrías entender este performance como un simple acto de exhibicionismo, pero lo que yo hice no fue un acto impulsivo. Existe una grieta en la historia del arte: la ausencia del punto de vista del objeto que se mira. En esta pintura realista, el pintor muestra las piernas abiertas, pero la vagina permanece cerrada. Él no revela el agujero, o lo que podría llamarse el ojo. No estoy mostrando mi vagina, sino que trato de revelar lo que no se ve en la pintura, el ojo de la vagina, el hoyo negro, el ojo oculto, el abismo que, más allá de la carne, se refiere al infinito, al origen del origen.13

A partir del performance, entra en crisis la ausencia de mujeres artistas en el museo y la abundancia de cuerpos femeninos dominados por la mirada masculina en la pintura. De Robertis ha convertido el cuerpo en una arena política para reparar la falla. Los genitales pasivos que sólo cobraban vida a través del deseo masculino se emancipan y crecen a través del performance: la vagina se enciende sola.

Al final, triunfó la obsesión por empatar el rostro con el pubis. El historiador Claude Schopp, biógrafo de Alejandro Dumas, descubrió la identidad de la mujer en una carta que este novelista envió en 1871 a la escritora George Sand. La modelo que prestó su anatomía al artista fue Constance Quéniaux, una bailarina de la Ópera de París que interpretó papeles menores antes de convertirse en cortesana. Este descubrimiento no sólo resta misterio a la pintura, sino que la encuadra en el imperio de la cabeza.

La clave para imaginarnos diferentes puede estar en nuestra conexión con las otras formas de inteligencia que están más frecuentemente en nuestro campo de visión: los árboles, las bacterias, los animales. En los últimos años, los pulpos, en particular, han sido objeto de estudios científicos y artículos de divulgación; han sido protagonistas de narraciones, filmes, animaciones y documentales. Han pasado de ser la encarnación del horror cósmico en la forma de Cthulhu en la narrativa de H. P. Lovecraft, a ser la inspiración de las nobles formas alienígenas que aparecen en la película de ciencia ficción Arrival. En esta película, los heptápodos (muy parecidos a los octópodos) dotan a la humanidad de un lenguaje circular que permite percibir el tiempo de forma no lineal y así prevenir futuros desastres.

Es curioso que la cultura popular ponga en manos de un pulpo la destrucción de la humanidad por un lado y su salvación por otro. Desde el mítico y temido Kraken que emerge de las profundidades del océano para devorar a los marineros escandinavos, hasta la linda cefalópoda que, en Mi maestro el pulpo, consigue curar la depresión de un documentalista de la naturaleza en crisis existencial, estamos asistiendo a un cambio en la percepción de lo que solía constituir lo monstruoso. Hemos depositado miedos y carencias en un animal que antes demonizábamos, quizás por ser tan diferente a nosotros, y con el que ahora tenemos una gran necesidad de comunicación y proximidad.

Se trata de un animal cuya información genética es diferente a la de cualquier otro ser vivo. De ahí la hipótesis de su origen extraterrestre, o al menos de una evolución condicionada por organismos de otro planeta, aunque esto no se ha podido demostrar hasta la fecha. La etimología de los cefalópodos, que viene del griego kephalé y podos («los pies en la cabeza»), muestra la extrañeza que nos provoca su fisionomía. Son criaturas muy sugerentes, con movimientos sutiles y fluidos, que sobreviven en entornos densos y hostiles. Nos impresiona el cuerpo del invertebrado, capaz de adentrarse en los recovecos más inauditos, los grandes ojos, las poderosas ventosas de los tentáculos. Al mismo tiempo, admiramos su habilidad para huir del peligro, ya sea llevando consigo unas conchas para esconderse, disparando un chorro de tinta para crear una nube oscura en el agua o camuflándose.

Estos maestros del escapismo son capaces de cambiar de color y textura; su piel lisa puede volverse repentinamente rugosa como los patrones de las algas o las rocas. Los pulpos se diferencian de los humanos y de otros animales no sólo porque tienen tres corazones y sangre azul, sino también porque en lugar de funcionar a través de un cerebro central, lo tienen distribuido por todo el cuerpo: el 30 % está encapsulado en la cabeza y el 70 % se distribuye entre los ocho tentáculos que, si se cortan, se regeneran de nuevo. Es precisamente esta distribución múltiple de ocho cerebros móviles e independientes, pero al mismo tiempo interconectados, lo que les confiere una enorme capacidad de adaptación, fruto de 127 millones de años de evolución. ¿Cómo no sentirse fascinado por ellos?

Es posible que el nuevo entusiasmo por los pulpos sea un indicador de un deseo de cambio en nuestra percepción y relación con el entorno, una búsqueda de formas de ser y conectar lo humano con el mundo natural de una manera más emocional. Activa lo que la bióloga Donna Haraway llama «crear parentesco» con otras especies para darles una oportunidad de seguir desarrollándose.1414 La idealización de los cefalópodos también puede enmascarar un deseo mimético: ¿y si fuéramos más como ellos? Si pudiéramos pensar con las otras partes de nuestro cuerpo, ¿qué aspecto tendríamos? ¿Cómo sería nuestro pensamiento tentacular?

Giorgio Agamben, «Desnudez», en id., Desnudez, trad. Mercedes Ruvituso y María Teresa D’Meza, Barcelona, Anagrama, 2011, pp. 75-114.

«Acéphale or the Initiatory Illusion: Paule Thévenin and André Masson, translated from French by Rainer J. Hanshe», en el sitio web de Black Sun Lit, 28 de octubre de 2016, consultado el 16 de agosto de 2022 en http://blacksunlit.com/2016/10/acephale-or-the-initiatory-illusion-paule-thevenin-and-andre-masson-translated-from-french-by-rainer-j-hanshe/.

Georges Bataille, Acéphale. Edición facsimilar, trad. Isidro Herrera, Madrid, Arena Libros, 2015.

Charles Baudelaire, «A Arsène Houssaye» en id., El Spleen de París, trad. Margarita Michelena, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, trad. José F. Fernández Santillán, 2ª ed., Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2019.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, «Rizoma», en id., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. José Vázquez Pérez, Valencia, Pretextos, 2004, pp. 9-32.

«El Museo d’Orsay: “‘El origen del mundo’ no ha perdido la cabeza”», en el sitio web de ABC, 8 de febrero de 2013, consultado el 16 de agosto de 2022 en https://www.abc.es/cultura/arte/20130208/abci-orsay-descarta-cara-desnudo-201302082140.html.

Donna J. Haraway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, trad. Helen Torres, Ciudad de México, Consonni, 2021.

Pedro Lemebel, «Manifiesto (Hablo por mi diferencia)», en id., Loco afán. Crónicas de sidario, Santiago, Lom, 1997, pp. 83-90.

«“Miroir de l’Origine”: de l’art ou pas?», en el sitio web de Luxemburger Wort, 4 de junio de 2014, consultado el 16 de agosto de 2022 en https://www.wort.lu/fr/culture/miroir-de-l-origine-de-l-art-ou-pas-538ee0fcb9b3988708030911.

Gershom Scholem, «La idea del Gólem» en id., La cábala y su simbolismo, trad. José Antonio Pardo, Ciudad de México, Siglo XXI, 2015.

Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, trad. Mario Muchnik, Barcelona, Debols!llo, 2011.

1 Cf. «Acéphale or the Initiatory Illusion: Paule Thévenin and André Masson, translated from French by Rainer J. Hanshe».

2 Georges Bataille, Acéphale. Edición facsimilar, p. 14.

3 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo LXII.

4 Giorgio Agamben, «Desnudez», p. 77.

5 Gershom Scholem, «La idea del Gólem», p. 191.

6 G. Agamben, op. cit., p. 112.

7 Cf. Gilles Deleuze y Félix Guattari, «Rizoma».

8 Charles Baudelaire, «A Arsène Houssaye», p. 21.

9 Citado en Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, p. 105.

10 Susan Sontag. La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, pp. 107-108.

11 Pedro Lemebel, «Manifiesto (Hablo por mi diferencia)», p. 83 y ss.

12 Cf. «El Museo d’Orsay: “‘El origen del mundo’ no ha perdido la cabeza”».

13 Cf. «“Miroir de l’Origine”: de l’art ou pas?».

14 Cf. Donna J. Harroway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno.

![]()